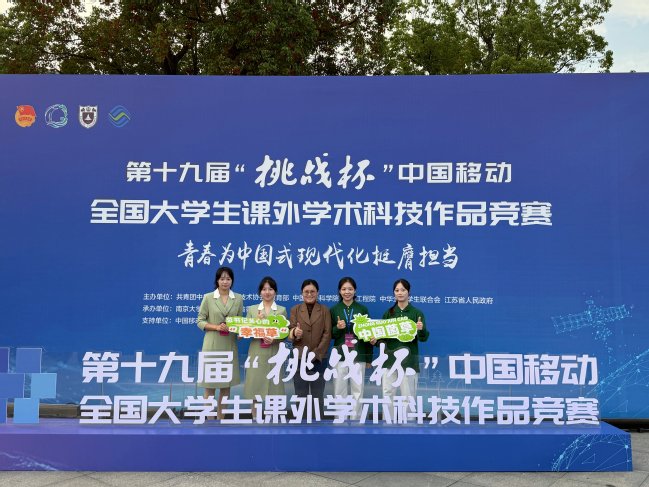

10月31日至11月3日,第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛决赛、科创报国汇报会暨颁奖活动在南京大学举行。学校在主体赛、“揭榜挂帅”擂台赛、“人工智能+”专项赛共斩获国家奖25项,并以团体总分位列全国高校第36位的优异成绩捧得“优胜杯”,成为全国56所“优胜杯”高校中唯一一所农林类高校。学校高度重视“挑战杯”竞赛的育人价值,紧紧围绕立德树人根本任务和“双一流”建设目标,扎实推动科创育人工作,校党委书记赖海榕、校长兰思仁及相关校领导多次关心指导赛事组织工作,校党委副书记曾华平专程前往赛场,亲切看望并指导参赛师生。

学校捧得第8座“优胜杯”

全国“挑战杯”颁奖现场

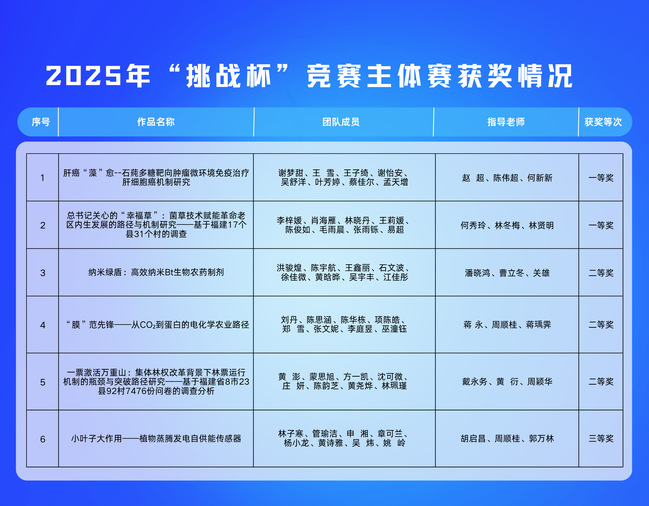

在主体赛中,学校共6项作品获奖(限推报6项),其中一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项。特别是学校5项作品进入全国终审决赛,为历届之最。学校喜捧第8座“优胜杯”。

主体赛获奖情况

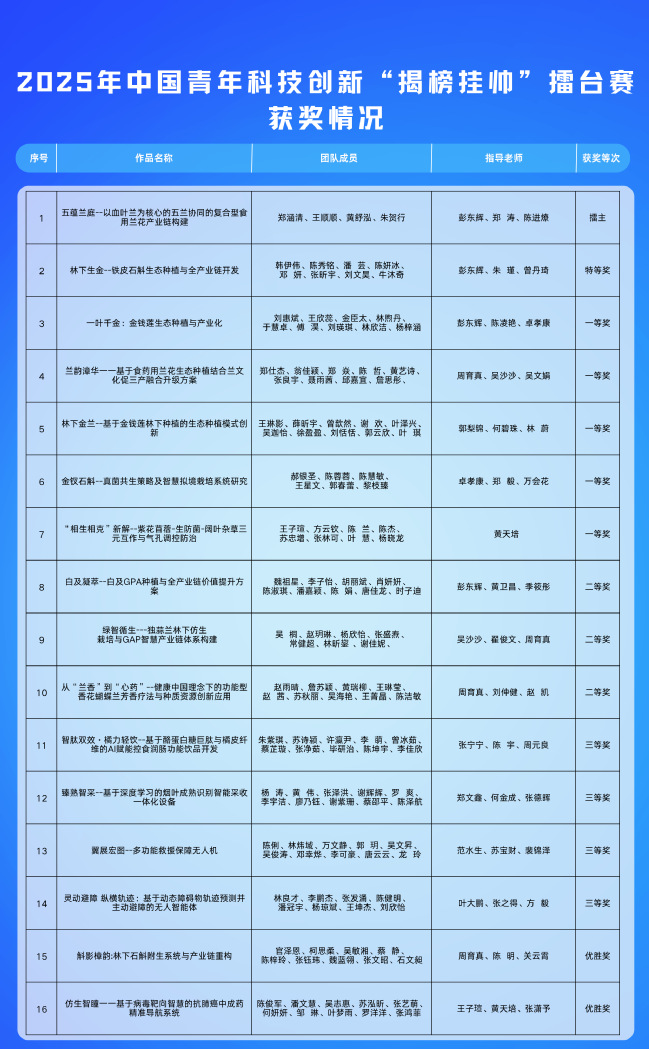

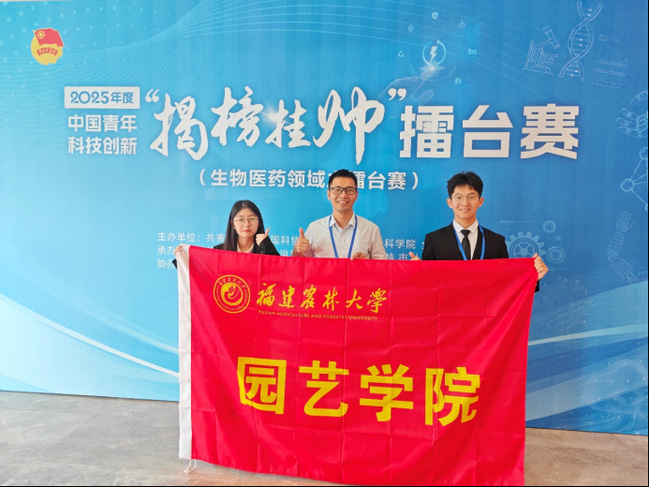

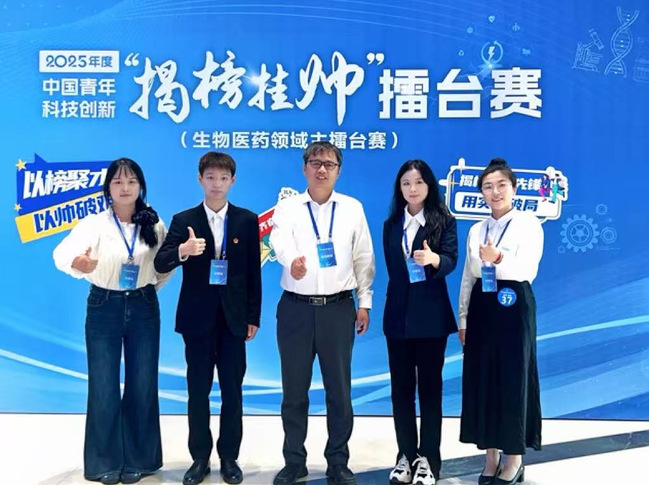

在“揭榜挂帅”擂台赛中,学校共16项作品获奖,夺得擂主(全国第1名)1项、特等奖1项、一等奖5项、二等奖3项、三等奖4项、优胜奖2项,总获奖数并列全国高校第32位。

“揭榜挂帅”擂台赛获奖情况

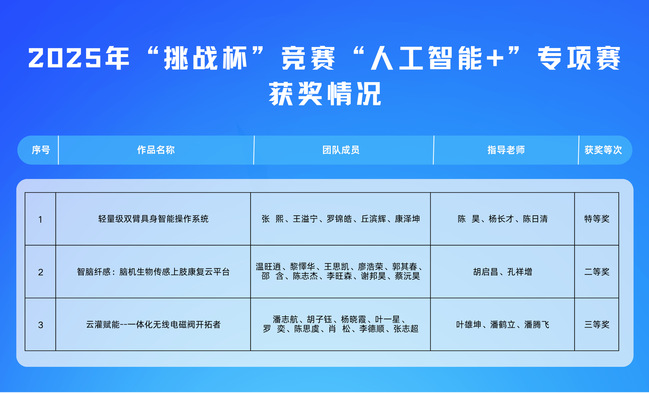

在“人工智能+”专项赛中,学校获得特等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。特别在“人工智能+”挑战赛擂主争夺赛中,学校项目团队与南京大学、哈尔滨工业大学、东南大学、厦门大学等强队同台竞技,最终位列全国第2,充分展现了学校打造农林领域“AI+”创新示范高地的创新优势和强劲实力。

“人工智能+”专项赛获奖情况

大赛历时近一年,校领导高度重视,校团委精心组织,各相关部门协同联动,各学院深度推进,学院院长亲自挂帅、教授专家倾力支持,参赛师生全力以赴、团结拼搏,学校共遴选234件作品参赛,498位指导老师和2017名学生参与其中,实现所有学院全覆盖,充分展现了新葡京官网师生投身科技创新、勇攀学术高峰、奋进“双一流”的昂扬精神风貌。

校党委副书记曾华平关心看望参赛师生

据悉,第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外学术科技作品竞赛由共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、中国工程院、全国学联和江苏省人民政府共同主办,共吸引全国2700余所高校、40余万件作品、300余万名学生参赛,规模创历史新高。

附:获奖作品介绍

一、主体赛作品

1.靶向肝细胞癌免疫微环境的石莼多糖营养功能食品创制技术及应用

推报学院:海洋学院

参赛团队:谢梦甜、王雪、王子绮、谢怡安、叶芳婷、吴舒洋、蔡佳尔、孟天增

指导老师:赵超、陈伟超、何新新

获奖情况:一等奖

项目简介:我国肝细胞癌的发病率位居第四位、死亡率高居第二位。团队研发提取新设备、创新制备新工艺,创建了石莼多糖高效制备新技术;获得由α和β吡喃糖组成的新型多糖ULP,构建多糖质量标准评价体系;发现抗肝癌潜在新标志物miR-30a-5p,揭示Thbs2/PI3K/AKT调控新机制,以“君臣佐使”理念创制石莼多糖复方功能食品。成果获全球最重要的医学和生命科学宣传平台之一的《医学与生命科学》等国际媒体报道,福建日报、东南卫视等主流媒体刊发报道19次,撰写发表高国际高水平论文13篇,拥有自主知识产权国家专利9件。

2.菌草技术赋能革命老区振兴发展的机制与路径——基于福建省34个县60个村的调查

推报学院:马克思主义学院

参赛团队:李梓媛、肖海雁、林晓丹、王莉媛、陈俊如、毛雨晨、张雨铄、易超

指导老师:何秀玲、林冬梅、林贤明

获奖情况:一等奖

项目简介:项目深入贯彻习近平总书记关于菌草技术的重要批示指示精神,围绕“小菌草、大民生”这一主线,系统解答菌草技术何以赋能革命老区高质量发展。团队扎根一线,走访福建34个革命老区县、60个村,以近40万字田野调查为基础,总结出“综合赋能”“三物循环”“生态经济”三大典型模式,揭示了菌草技术赋能老区发展的内在机理与实现路径,并针对发展堵点提出精准对策。相关建议已被省人大、省政协等20余家单位采纳,成果先后获新华网、人民日报等报道50余次,荣获各项荣誉40余项。

3.纳米绿盾:高效纳米Bt生物农药制剂

推报学院:植物保护学院

参赛团队:洪骏煌、陈宇航、王鑫丽、石文波、徐佳微、黄晗烨、吴宇丰、江佳彤

指导老师:潘晓鸿、曹立冬、关雄

获奖情况:二等奖

项目简介:项目聚焦生物农药稳定性差、成本高的行业痛点,创新研发出基于介孔二氧化硅的Bt生物农药制剂。该制剂通过稻壳提取法使原料成本降低75%,并显著提升抗紫外性及杀虫效果。团队曾连续四届参加“挑战杯”,斩获国赛一等奖1项、二等奖3项及累进创新奖2项。目前,该项目已申请专利7项,发表或投稿5篇高质量论文,并与企业合作推进产业化。制备的产品可降低化学农药使用30%以上,为农药减施增效提供科技支撑。

4.“膜”范先锋——从CO2到蛋白的电化学农业路径

推报学院:资源与环境学院

参赛团队:刘丹、陈思涵、陈华栋、项陈皓、郑雪、张文妮、李庭昱、巫潼钰

指导老师:蒋永、周顺桂、蒋瑀霁

获奖情况:二等奖

项目简介:项目通过自主研发“三明治构型”的气体扩散电极和无预制阴离子膜的固态电解质反应器,首创“电化学产甲酸+微生物产乙酸+酵母蛋白合成”技术,实现从二氧化碳到蛋白的高效转化。本项目兼具低成本、高性能与绿色化优势,为农业减排固碳和多元化食物供给提供新型技术范式。

5.一票激活万重山:深化林改背景下林票运行机制的障碍与推广路径研究——基于福建省8市23县7476份问卷

推报学院:经济与管理学院

参赛团队:黄澎、蒙思旭、方一凯、沈可微、庄妍、陈韵芝、黄尧烨、林珮瑾

指导老师:戴永务、黄衍、周颖华

获奖情况:二等奖

项目简介:项目聚焦集体林权制度改革中习近平总书记关心的两大核心问题“单家独户怎么办”、“钱从哪里来”,通过实地调研与深度分析,系统梳理林票运行机制全流程,总结林票制度的运行逻辑、实践成效,根据现有发展障碍给出对策建议,并探索生态产品价值实现的推广路径,为深化林业改革提供理论支撑与实践参考。

6.小叶子大作用——植物蒸腾发电自供能传感器

推报学院:机电工程学院

参赛团队:林子寒、管瑜洁、申湘、章可兰、杨小龙、黄诗雅、吴炜、姚岭

指导老师:胡启昌、周顺桂、郭万林

获奖情况:三等奖

项目简介:项目创新性地开发出基于植物蒸腾发电的自供能传感器,实现从植物生命活动中同步获取能量与生理信息。该技术通过柔性电极捕获蒸腾作用产生的水伏电能,突破传统传感器依赖外部供电的瓶颈,实现“即装即用、零碳运行”。结合AI解耦算法,系统可精准识别植物水分胁迫、病害早期与生长状态,准确率超85%为智慧农业提供原位、无损的活体监测新范式。

二、“揭榜挂帅”擂台赛作品

1.五蕴兰庭--以血叶兰为核心的五兰协同的复合型食用兰花产业链构建

推报学院:风景园林与艺术学院

参赛团队:郑涵青、王顺顺、黄舒泓、朱贺行

指导老师:彭东辉、郑涛、陈进燎

获奖情况:擂主

项目简介:本项目针对血叶兰产业发展瓶颈,提出生态保护与产业协同的可持续发展策略。通过种质创新、工厂化育苗及规范化种植技术,减少对野生资源的依赖,夯实产业化基础。进而构建融合循环经济的生态产业链,推动资源高效利用,实现保护与开发良性互促,形成人工培育与野生资源共存、产业与生态共赢的格局。

2.林下生金--铁皮石斛生态种植与全产业链开发

推报学院:风景园林与艺术学院

参赛团队:韩伊伟、陈秀铭、潘芸、陈妍冰、邓妍、张昕宇、刘文昊、牛沐奇

指导老师:彭东辉,朱瑾,曾丹琦

获奖情况:特等奖

项目简介:团队选取药食同源、富含多糖等活性成分的铁皮石斛作为研究对象,构建了“优质种质选育一保护一扩繁”种质体系,制定符合GAP标准的生态种植规范,创新“碎石”与“垂直可升降”林下种植模式,并提出集植物科普、康养体验、生态消费于一体的复合型生态空间,实现了从种质保护到高效利用的全链条贯通,破解铁皮石斛保护与利用的双重难题,推动“林下生金”模式落地,赋能中药现代化与生物医药高质量发展,为乡村振兴注入新动能,具有重要现实意义与战略价值。

3.林下金兰--基于金钱莲林下种植的生态种植模式创新

推报学院:资源与环境学院

参赛团队:王琳影、薛昕宇、曾歆然、谢欢、叶泽兴、吴迦怡、徐盈盈、刘恬恬、郭云欣、叶琪

指导老师:郭梨锦、何碧珠、林蔚

获奖情况:一等奖

项目简介:“林下生金”团队致力于兰科植物保护与利用,以自主知识产权为核心,通过校企合作突破技术瓶颈,推动金线莲种苗繁育、林下种植及产品深加工,激活林下经济,实现生态保护与农户增收双赢。团队拥有15项发明专利、5项软件著作权,技术覆盖国内相关领域85%,在34家单位推广应用,获中国网等国家级媒体报道33次,真正实现“一株金兰草,带动一方产业”的综合效益。

4.一叶千金:金钱莲生态种植与产业化

推报学院:风景园林与艺术学院

参赛团队:刘惠斌、王欣蕊、金臣太、林煦丹、于慧卓、傅淏、刘瑛琪、林欣洁、杨梓涵

指导老师:彭东辉、陈凌艳、卓孝康

参赛情况:一等奖

项目简介:金线莲生态种植项目通过模拟原生环境的栽培技术,在保护野生资源的同时实现规模化生产。该项目注重全产业链开发,将传统药用价值与现代加工技术相结合,打造从种植到深加工的一体化模式。在保持生态平衡的前提下,既满足了市场需求,又为农户创造了可持续的增收途径,体现了中药材产业绿色发展的新方向。

5.金钗石斛--真菌共生策略及智慧拟境栽培系统研究

推报学院:园艺学院

参赛团队:郝银圣、陈蓉蓉、王星文、陈慧敏、郭春蕾、黎枝臻

指导老师:卓孝康、郑毅、万会花

获奖情况:一等奖

项目简介:金钗石斛为传统名贵中药材,石斛碱具镇痛、抗肿瘤等生理活性,但其野生资源因过度采挖和生境破坏濒临枯竭,属国家重点保护物种。人工栽培存两大瓶颈:依赖化肥农药致品质退化,药效不足野生50%;生态适应性差、病虫害高发,年均减产 20%~30%。本项目融合真菌促生技术与智慧化拟境栽培,通过三大创新模块,从构建真菌促生体系、解析共生机制、创建智慧拟境系统、引入智能监测决策四方面研究,推动其栽培模式向 “生态模拟提质、智能调控增效” 转型。

6.兰韵漳华一一基于食药用兰花生态种植结合兰文化促三产融合升级方案

推报学院:风景园林与艺术学院

参赛团队:郑仕杰、翁佳颖、郑焱、陈哲、黄艺诗、张良宇、聂雨茜、邱嘉宜、詹思彤

指导老师:周育真,吴沙沙,吴文娟

获奖情况:一等奖

项目简介:项目立足漳州产业基础和文化底蕴,构建以食药用兰花为核心的立体生态栽培技术体系建设兰文化基地。创新三区联动模式,以石斛等食药用兰花为核心,挖掘兰文化与企业精神、非遗文化的关联性,开发文创及包装,融合文化、科普与生态景观功能。通过构建集种植、科普、展示、体验于一体的全产业链,助力乡村振兴,提升城市品牌影响力,实现地域文化、产业经济、品牌传播的协同发展。

7.“相生相克”新解--紫花苜蓿-生防菌-阔叶杂草三元互作与气孔调控防治

推报学院:生命科学学院

参赛团队;王子瑄、方云钦、陈兰、陈杰、苏忠增、张林可、叶慧、杨晓龙

指导老师:黄天培

获奖情况:一等奖

项目简介:本项目以“相生相克”生态原理为理论基础,构建“紫花苜蓿–微生物–阔叶杂草”三元互作体系,探索气孔调控的绿色防控新策略。通过分离苜蓿根际高效抑草功能微生物、设计靶向杂草气孔发育的信号肽,并研究二者协同作用机制,旨在实现精准抑草与作物安全的双重目标。项目拟揭示微生物–多肽复合体系通过调控杂草气孔发育、干扰光合作用及根际竞争的双路径抑草机制,开发环境友好型复合生物除草剂。研究成果有望为苜蓿田杂草绿色防治提供新理论与新技术支撑,推动牧草产业可持续发展。

三、“人工智能+”专项赛作品

1.轻量级双臂具身智能操作系统:RDK-S100端侧VLA模型挑战赛

推报学院:计算机与信息学院

参赛团队:张熙、王溢宁、康泽坤、罗锦皓、丘滨辉

指导老师:陈昊、杨长才、陈日清

获奖情况:特等奖

项目简介:本赛题聚焦于视觉语言动作模型(VLA)在智能机器人端侧的高效落地应用,围绕“通用性、低时延、端侧部署”等需求开展研究。团队基于自研的规划与控制系统,针对赛题完成算法与模块的与工程适配,构建可在国产端侧设备稳定运行、实时响应的智能控制方案。该方案在比赛中圆满完成任务,验证了其在复杂环境下的可行性与鲁棒性。